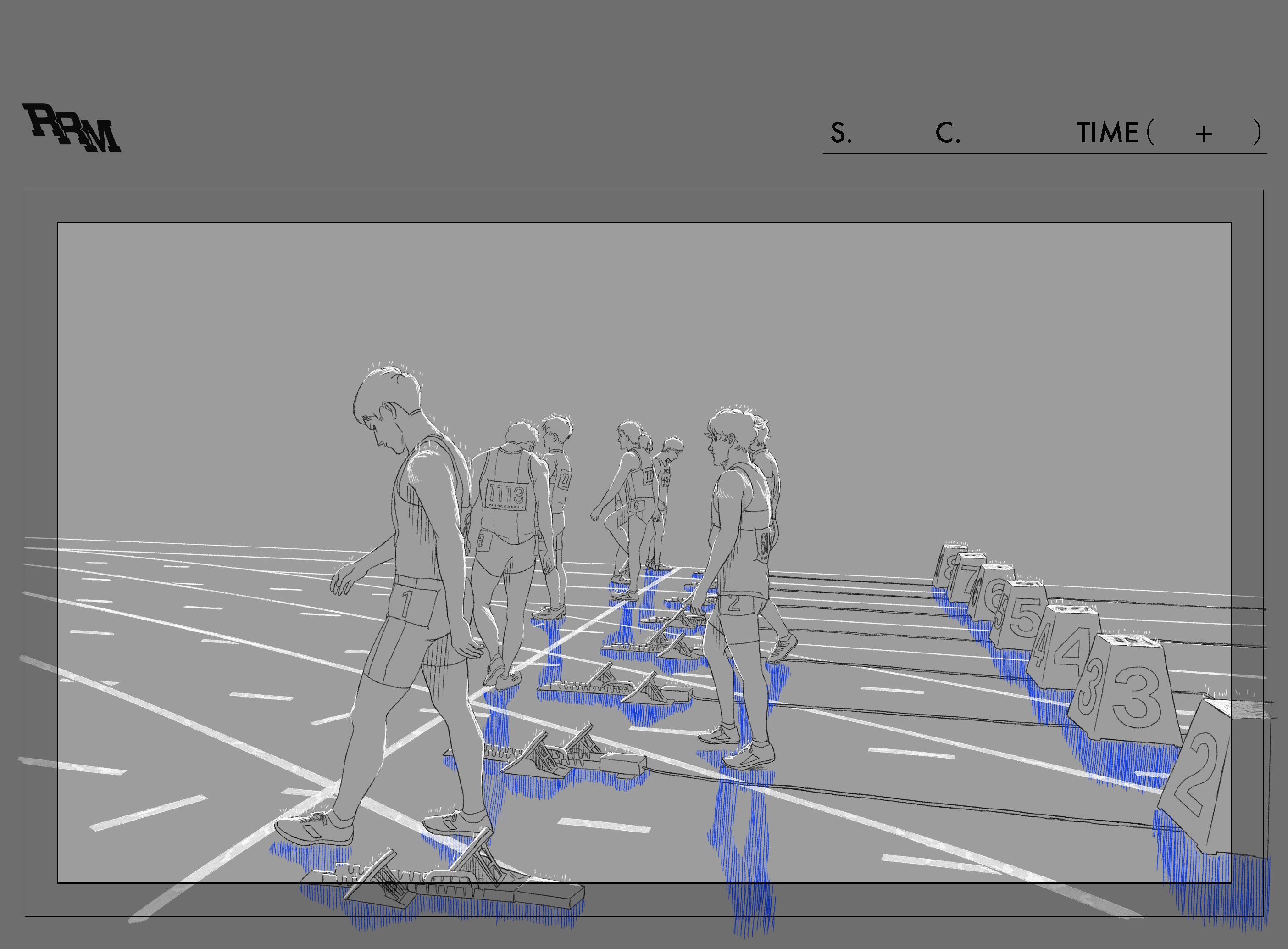

ロトスコープは構図を決めるため

『ひゃくえむ。』では実写映像をトレースしながら作画するロトスコープが使用されています。この手法を用いて監督はこれまで多くの作品を発表されてきました。今回は何割くらいロトスコープで作画されたのでしょうか。

結果として、リアル指向とも違う、一般的なアニメーションとはことなる独特の描写になっているのですね。

キャリアを振り返って

監督は短編アニメーションで注目を集めてきました。第12回文化庁メディア芸術祭では『福来町、トンネル路地の男』(2008)で審査委員会推薦作品にも選出されています。

アニメーション監督としてのキャリアの道筋として、大学の卒業制作が話題になって作家としてステップアップしていくのが王道のひとつと思うのですが、僕の場合は実写映画に関わっていたので、当時すでに20代後半でした。自分の中ではアニメーションも実写も同じ映像表現です。ロトスコープはその両者が融合した表現で、最終的なアウトプットがアニメーションになっているという認識です。アニメーションをつくりながら、実写っぽいことをやっている感じなんですね。

そこから長編の『音楽』を制作しようと思ったのは何故なのでしょうか。

『福来町、トンネル路地の男』の後も短編作品をいくつかつくって、いろんなところで評価してもらえたんですけど、ずっと映画監督になりたいという目標を持っていました。短編アニメーションをつくって映画祭で上映されても、それで興行ができるわけではない。長編をつくらないとなと思って『音楽』の制作に取りかかりました。

自主制作の長編アニメーションは当時ほぼなかったので、もしつくったらきっと話題になって劇場公開できるだろうと考えました。それをモチベーションとして進めていったんですが、つくるからにはできるだけ多くのお客さんに観てもらいたかった。『音楽』は自分なりのエンターテインメントにしたつもりです。

インディペンデント映画は小さい世界ですけど、『音楽』ではその中での試みがすべてハマりました。パンフレットも設定資料や製作陣のインタビュー、原作の大橋裕之さん描き下ろし漫画などを収録した100ページもあるものをつくったんですが、関係者には1,000部も売れないと言われながら8,000部売上げました。ほかのインタビューでもお話ししましたが、第24回の文化庁メディア芸術祭でもあえてアニメーション部門ではなくエンターテインメント部門に応募したり。これも結果的に大賞をいただけて、さまざまな成功例を自分の中に蓄積することができました。

挑戦は続く

少し気が早いかもしれませんが、今後はどんな作品をつくっていきたいか聞かせてください。

いばらの道かもしれませんが、一見エンターテインメントにならなさそうな、ギリギリを攻めていきたいと思っています。『ひゃくえむ。』も言ってしまうと「ただまっすぐ10秒走るだけ」の作品だったので、映画になるのか不安で、チャレンジングな企画でした。それでもひとつの形にできたのは、意味のあることだと思っています。そこで結果が出せると、さらに理想的なんですけどね。

僕はつくり手の自分と、観客としての自分という2つの視点を持つようにしています。やっぱりたくさんの人に観てもらいたいから、そのためにはどうすればいいかを常に考えていて、そのバランスが大切であり挑戦だと感じています。こういうアプローチもあるのだと、新しい提案をしたい。観る人が最初から求めていたエンターテインメントじゃないけれど、「こういうのも面白いよね」って観たあとに言ってもらえる作品をつくっていきたいです。

流行っているからこの類型をやればいいみたいな思考につくり手が陥ってしまうと、エンターテインメントの市場を狭めることになりかねない。それは映画の未来にためにならないと思うんです。