地味なところにも“お宝”が

SNSであまり話題になっていないパビリオンにも、ふとした瞬間にグッとくるポイントがあります。

予約なしで気軽に入れる「コモンズ館」

急ぎ足でさっと覗く程度のつもりが、たまに意外な“刺さるコンテンツ”に遭遇するのが万博あるある。私の場合は万博コモンズ館で、ドミニカ共和国のカーニバルの装束が思わずドツボにハマって凝視し続けてしまいました。

カーニバルの衣装

予算の少なさが逆に愛おしい「ナウル共和国」

豪華絢爛なパビリオンが続くなか、総人口が約一万人の南太平洋の国「ナウル共和国」の展示は明らかに低予算で頑張っている様子が逆に和みました。豪華さだけが万博ではないと再確認できます。

ナウル共和国の伝統衣装

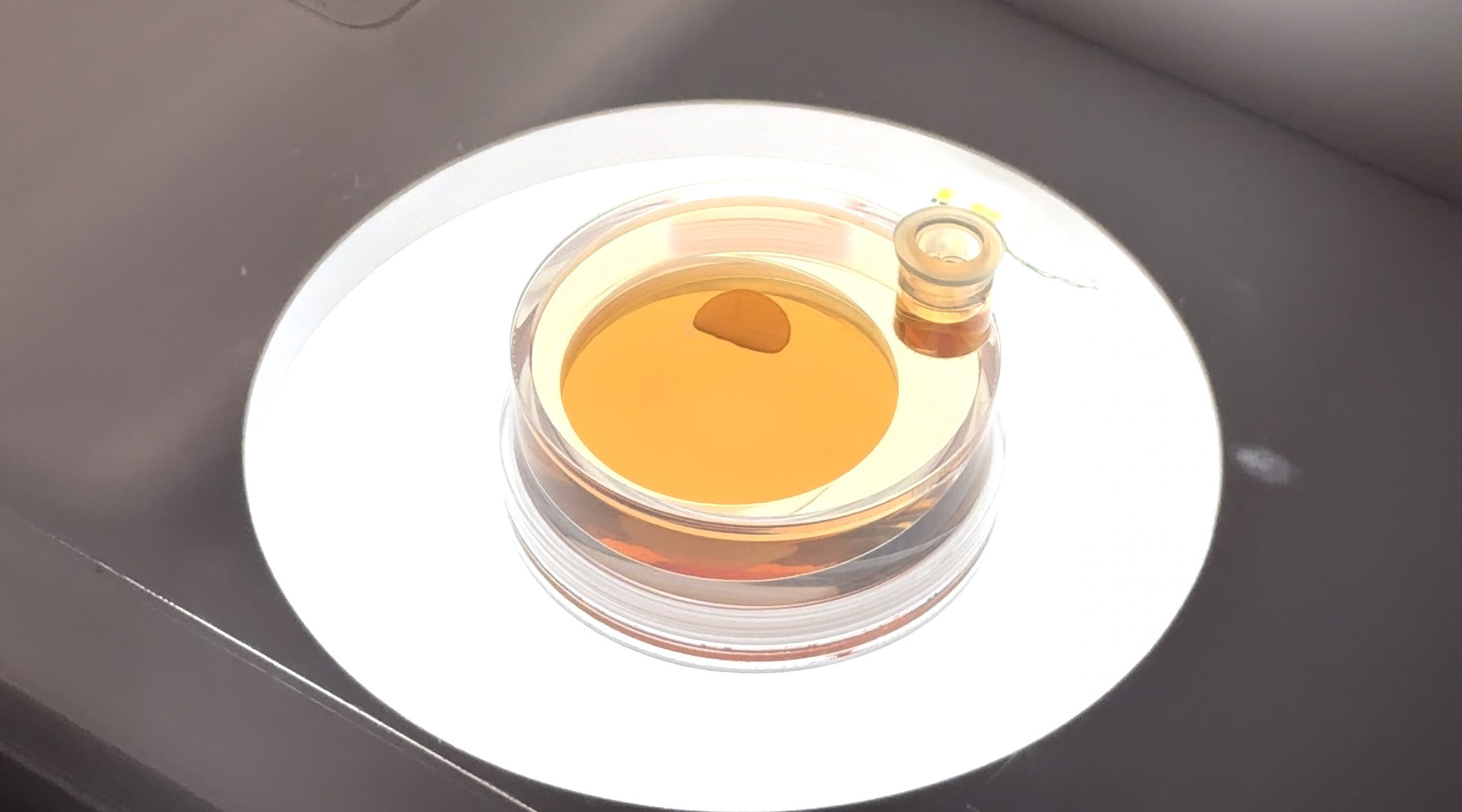

生々しい心筋シートが見られる大阪ヘルスケアパビリオンの自由入場コーナー

iPS細胞の心筋シートの実物展示が、小さな展示物ながら衝撃でした。まさにミャクミャクと生きているリアルな展示。妙に生々しく、禁忌に触れている感じがして、こちらも見入ってしまいました。

心筋シート

穿った視点もまた楽し

性格が悪い私としては、ちょっと斜めの視点で万博を楽しむのも一興でした。

ネットで散々叩かれていたコンテンツの実態を観察する楽しみ

開催前に多くの批判を受けていた「万博リング」は、実際には使いやすい大回遊路として機能。敷地がとにかく広大で平坦なだけに、実際に会場に行くとリング構造の存在意義や利便性をあらためて評価することになると思います。大屋根からの眺望も爽快で、特にそこから望む夕暮れは必見です。

大屋根リングの木組み。「貫(ぬき)工法」で組み立てられ、柱と梁を組み合わせることで、巨大な屋根を支える

リングの上からの風景

話題の「2億円トイレ」

世間の批判ほど“法外”ではないのではと感じつつも、シンプルに「戸数が多い普通のトイレのほうが実用的では…?」と一般利用者目線では思いました。とはいえ、小規模なスケールで、若手〜中堅の建築家が実験できる場がある試みは評価できるし、至るところにトイレが存在していること自体、客の立場の心理的安全性としてありがたかったです。

きな臭さすらコンテンツに

国際情勢が緊迫するなか、「この国とこの国が隣り合って出展してる……」といったシュールな配置に出会うことも。ある種のユートピアとして存在している万博だからこその“並びの奇跡”を、そっと楽しんでいました。国際社会の緊張感をスルーするかのような、意外な国同士の並びも興味深いです。

万博=建築とテクノロジーの祭典? アートは脇役?

華やかな巨大建築と最新テクノロジーが主役の万博では、アートがどうしても“添え物”に見えてしまいます。著名な作家のパブリックアートも多数あり、豪華絢爛ではありますが、スケール感ではパビリオンの巨大さに押され気味。

しかし、パブリックアートに映る自分たちを楽しそうにスマホ撮影する女子高生の姿に「現代的……」と感じる場面も。さまざまな層の観客が訪れる場だからこそ、美術館とは異なるリアルな反応が見られます(安直ですが、鏡の要素は今後の作品に取り入れたいなと思いました)。

車いすと鏡を組み合わせた檜皮一彦《HIWADROME:type_ark_spec2》が写真スポットとして人気を集めている

実はライブストリームでも覗き見できる万博

あまり知られていませんが、万博は定点カメラで24時間ライブストリーミングされています。夜に開催されるさまざまなパレードも、映像越しに見るだけで感動的。事前に予習しておけば、現地での体験がより深まるでしょう。

賛否両論あるからこそ、楽しんでみるべき

現地を歩いて感じたのは、成功している部分もあれば、明らかに機能していない課題もあるというリアルな現状です。SNSなどに出回る批判は必ずしもポジショントークばかりではなく、真剣に議論・批評すべきポイントがあることは否定できません。

しかし、万博に関わる現場の人々には「なんとか良いものにしよう」という誠意や熱量を一貫して感じました。完璧ではなくても、万博でしか見られない面白さが間違いなく存在しています。

内向き志向が強まる今の日本にとって、「世界が自らやってきてくれる場」が生まれたことには、世代を超えた長期的な価値があると感じます。

万博は巨大な“示唆の装置”

2025年の大阪・関西万博は、公とクリエイターの関係、日本の行政の限界と可能性、日本人の現在地、といったテーマを考察する装置として、とても示唆的です。暑い夏の日中は避けるのが賢明ですが、一度は現地を訪れて、賛否両論を含めて自分なりの視点で体験してみることをおすすめします。

前編はこちら