自分でできる部分を担保して楽しむ

原島博(以下、原島)

だだ、家にしても料理にしても、材料を全部自分でつくるとなると本当に大変です。材料は、料理なら農家がつくったものを買うことでいいと思うのです。全部ゼロからやらなければいけないということではなく、自分でできる部分を産業がサポートする体制が重要でしょうね。

久保田晃弘(以下、久保田)

そういう意味では、工学やデザインは常に折衷の実学です。コンピュータをチップからつくったり、自動車をネジからつくる必要がないのは確かです。完成品、既製品を購入することから、どこまで遡れるのか。その塩梅は難しいですが、そのバランスをみつけることこそが工学なのかもしれません。

原島

あとはやはり、楽しむことが大事ですよね。料理だって単に食べるためだけにつくるのではなく、つくることや盛り付けに楽しみがある。つくる楽しさは本来いろんなところにあるものだと思いますが、今の生活空間の中では、キッチン(台所)がその最後の砦と言えるでしょう。

また、美しく盛り付けるためにはやはり、アートやデザインの教養も必要です。工学部にもアートやデザインの基礎科目を、というのはそのためです。数学にしたって、そのものが役に立つかよりも、本当に必要なのは「センス」だと思います。数学的センス、アート的センス、いろんなセンスを身につけて総合力を磨くことが大事だと思いますが、今の工学は19世紀の頃の方法論をそのまま使っています。先生方もそういう教育を受けてきていないのです。

工学は変わっていくものです。実際に、工学部は大学の中で一番学科名が変わりやすい。工学は常に時代と対話しながら成り立っている分野なのです。工学を志す人には、変われる能力や、時代を見る目が必要なのかもしれません。

原島博さん

パンドラの箱を開けた先で

久保田

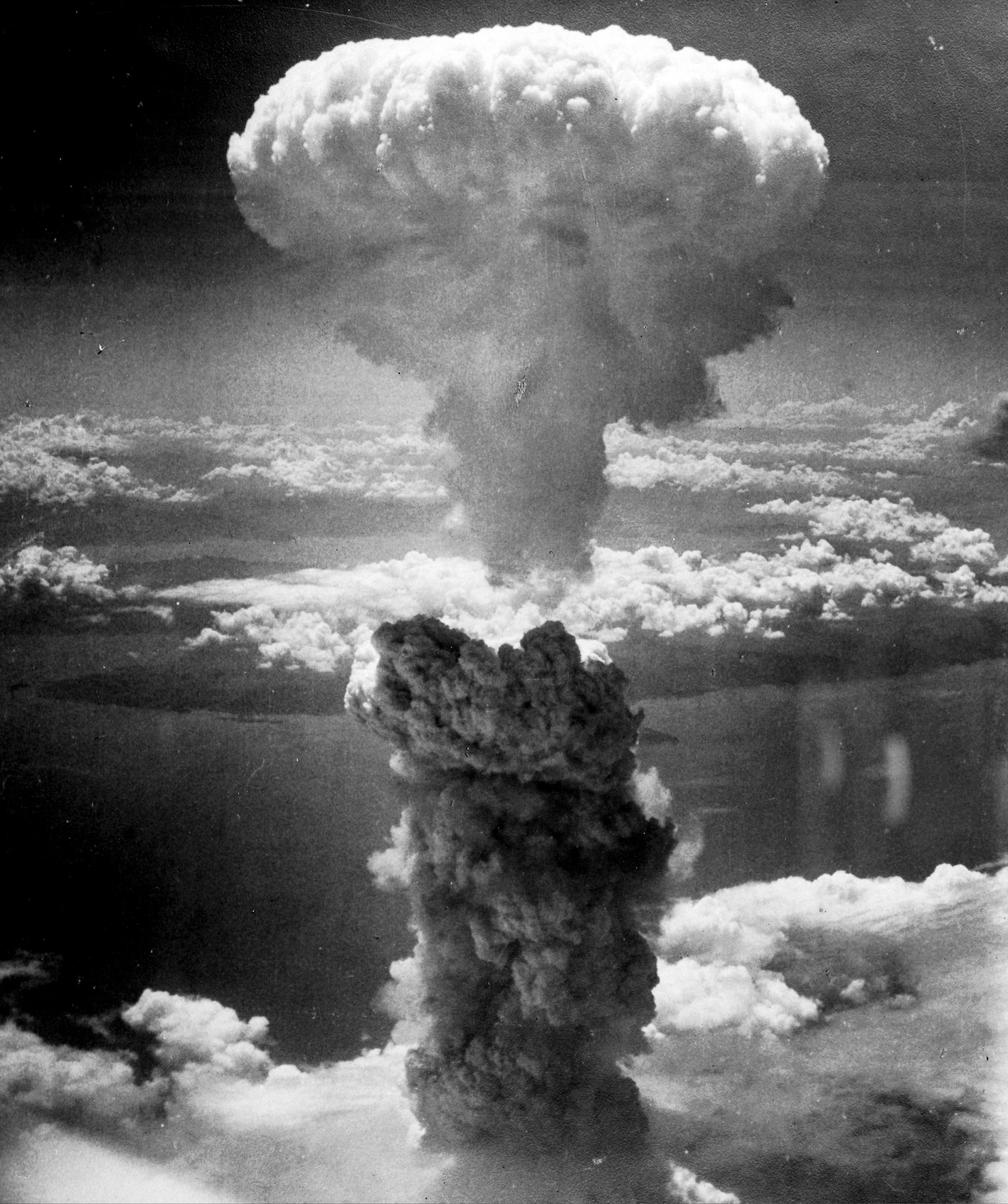

アーティストであり、テクノロジストのジェームズ・ブライドルが「情報は21世紀の原子力」という表現をしています。実際、情報には色も匂いもありませんし、ネット上に流出したデータは半減期無限大どころか、どんどん増殖していって、2度と消えません。それなのに、情報によって人々の心や行動は、かくも簡単にコントロールされてしまう。情報も原子力のように、人間の負の側面に強く光を当ててしまうように感じます。

原島

正直なところ、原子力もヒトゲノム解読もAIも、開けてはいけないパンドラの箱を開けてしまったのだと思っています。でも開けてしまったからには、付き合っていかざるをえない。

久保田

そうした歴史や状況の中で、エンジニアは今後、どう情報技術と向き合っていくべきなのでしょうか。実際、核兵器にせよ、SNSやAIにせよ、その開発の背後には必ず匿名のエンジニアがいて、多くのエンジニアの才能や努力によって、それらが実現しています。

原島

そこにいる技術者は一様に、悪いことをしようと思ってはいない。実現すれば素晴らしい社会になると信じているのです。

久保田

一方で、映画『オッペンハイマー』での科学者の描かれ方が議論を呼んだり、広島や長崎でも毎年のようにメッセージが出されたり、世の中には戦争やそのための技術を拒否するメッセージが溢れています。そうした状況の中では、ロボットやサイボーグをつくることにせよ、AIをつくることにせよ、技術だけが進歩したとしても、人間が進歩しているとはとても言えないのではないかと思うのです。

チャールズ・レヴィ – U.S. National Archives and Records Administration

歴史をどう残し伝えるか

原島

その通りです。一つ重要なことは、何かとんでもないことになってしまったときに、それを忘れないようにすることです。忘れやすい人間が、忘れないためにどうするか。また将来の人たちが過去の過ちを知って考えるためになにが必要か。原爆ドームが残されているように、忘れないため、知るために必要なものを残していくことが大切です。

久保田

はい、大切なのは、どういう視点で残していくかだと思います。戦争に限らず、加害者の視点と被害者の視点は、明確に分けられるものではなく、実はかなり渾然一体としています。それを、わかりやすい紋切り型の善悪の視点でまとめたり、被害者としての視点だけを強調することに問題があるように思います。

先日NHKのETV特集で「膨張と忘却 ~理の人が見た原子力政策~」という番組をみました。九州大学が、日本の原子力政策に大きく関わった吉岡斉さんの残した資料を公開していますが、吉岡さんが強く語る「利害を超えて議論を尽くすこと」を如何にして可能にしていけばいいのか。工学部でもスキルを高めるだけでなく、こうした科学技術の歴史の両面を熟慮できるような科目を増やしていくべきだと思います。

原島

吉岡さんは国のいろんな審議会にも参加されて、推進派と反対派両方の立場を持っていた方です。吉岡さんの中でも葛藤があったことが重要だと思います。中村桂子さんがその著書『科学者が人間であること』で書かれていますが、矛盾を抱えていることを科学者のファクターとする考え方もあるのです。

「あなたは人間としてちゃんと生きていますか」と問われて、胸を張って答えられる人間はいないでしょう。まず真っ当な人間でなければ科学者になれないのであれば、誰も科学者にはなれないと。科学者であると同時に人間である。それしかできないのです。

生成AIというもう一つのパンドラの箱

久保田

「できるけれどもやらない」領域に人はどうやってとどまれるのでしょうか。先ほど生成AIをパンドラの箱と表現されましたが、僕も同感です。では、それを開けてしまった時に、人はどうすればいいのでしょうか?パンドラの箱に残された「希望」は一体どこにあるのでしょうか。

原島

生成AIは諸刃の剣で、一方の刃はとんでもなくよく切れる。こんなに即効性のある強力なツールはないし、使わないと損だと思うのはよくわかります。ただ、もう一方の刃があるわけですよね。なんとなく危険だなと思っても、その影響はすぐには見えてこない。見えたときにはもう遅い。

久保田

原子力発電も、僕の子供の頃は夢の技術でした。少年雑誌には、原子力船や原子力飛行機が飛び交う光景が描かれ、手塚治虫のアトムのような夢のロボットも、名前の通り原子力で動いていました。でも、結果的には3.11が起きてしまった。学ぶべき歴史は少なからずありますが、はたして今、生成AIを面白がって使っている人自身が、自らの行動にこうした歴史を重ねて考えられるかどうか。便利なものは常に危険なものでもあります。自動車も交通法規と、人間同士の信頼関係のもとで何とか使ってはいるけれど、いざ事故が起これば、生身の人間はひとたまりもない。それにもかかわらず、生成AIの危険性を提示してくれるエンジニアはごく少数です。

原島

僕は70歳のとき、全学共通の講義を担当することになり1度東大に戻りました。その授業で僕は「君たちは論文を書くために、もう前へ前へと進む以外ない。でもだからこそ、この講義では一度立ち止まってほしい」と話したのです。スピードをあげればあげるほど視野は狭くなる。でも立ち止まればうしろを振り返ることができます。時々でも立ち止まると、それだけで変わる可能性があると思います。

進んで進んで、本当に厳しい状況に陥ったとき、人間に何が残るか。3.11が起きたとき、ある時出てきたのは「絆」という言葉です。言葉そのものは使われすぎてしまったきらいがありますが、最後に残るのは、一つひとつのつながりです。

もう一度身近なところから発想を組み立て直すことが大切なのだと思います。そこから国のあり方のようなものを定義してみてもいいかもしれない。国が先にありその下に個人があるのではなく、個人の身近なレベルから国のあり方をもう一度見直していく。そんな発想の転換が、次の時代の素になるのではないでしょうか。

久保田晃弘さん

どんな時代でも幸せであるには

原島

もう一つ、最近考えているのは人の幸せについてです。戦争をしていたり、あるいは飢餓だったり、そのときにそこに生まれた人は考えようによっては不幸ですよね。人間は戦争ばかりしていましたから、そういう人は決して少なくありません。それでも、場合によってはそういう時代だからこそ、人は幸せに暮らすことを考えたんじゃないかと思うのです。どんな状況でも人は生まれたからには幸せに生きる権利を持っている。それを保証するためには何が必要なのか。

なにもかも生成AIがやってくれる時に生まれた人は幸せでしょうか。「考えることはAIにアウトソーシングして、人間は楽しむだけ」という人もいますよね。

久保田

考えることをしなくなる、それはまさに人間放棄のディストピアですね。とはいえ、オンラインの世界で生きている人にとっては、その人を取り巻く世界自体がAIで代替可能なものなのかもしれません。土に触れたり、花の匂いをかいだり、料理や散歩をしながら何かを考えたりすることは、インターネットという狭い言語世界の中では体験できません。

原島

僕も、AIには「おせっかいなことをしてくれるなよ」と思っています。自分自身で考える知の世界を楽しんでいるのに、ゴールを先に教えてもらいたくなんてない。結果を出すことが目的ではないのです。

久保田

僕個人は、GitHubのCopilotが登場した時、「これがあれば、90歳になってもプログラムコードが書ける」と思いました(笑)。プログラミングのユニバーサルデザインです。つまり、ある種の補助具として生成AIを利用できると思います。でも、使わない知恵も常に持っていることが大事だと思います。SNSでは一言で言い切る強い言葉が求められがちですが、言い切らない知恵も必要です。「俯瞰知」も、それを語るには本が10冊必要だということが大事なのかもしれません。要約したり簡略化することはできません。「3分でわかる俯瞰知」なんてあり得ないわけですから(笑)。

幸せな人生とは何かと、僕もたまに考えることがありますが、「できることよりやりたいことの方が多い」ことが大切だと思っています。自分のできることよりもやりたいことの方が多ければ、焦らず一生かけて、一つずつできることをやり続けていけばいいのですから。たとえ全てができなかったとしても、そこに幸せがあるように思います。

前編はこちら