勉強のスケジューリングまでもAIで

林圭一(以下、林)

僕はまず問題集を解きながら、頻出する内容や字面をとにかく暗記していったのですが、画像形式など普段の領域と近いところにある内容はまだしも、自分の中に土台すらないような領域については、そのやり方では全然覚えられなかったですね。僕も残り1週間というところで、「ここからの追い込みで、どんな勉強の仕方をすればいいか」と、AIに尋ねました。そうしたらカリキュラムを立ててくれて。「まず◯◯をして、よく出題されるこの問題を繰り返しやりなさい」とやるべきことを整理してくれました。最終日は「もうゆっくり眠りなさい」とも(笑)。

林氏

すべての受験生が対象 著作権の知識を問う共通問題

磯野貴志(以下、磯野)

CG-ARTS検定には、どの検定を受ける際にも共通問題として著作権についての出題がありますね。僕はそれを知ったときに「これはすごい検定だ」と感じました。コンテンツをつくる仕事やそれを学生に教えることを生業にする僕たちは、著作権のことを知らずに仕事をしてはいけない。毎回、「ここだけは絶対間違えるわけにはいかない」と思っていて、今回も無事全問正解です。

堂前嘉樹(以下、堂前)

僕はこれまで著作権についての理解が弱く、検定でも(3)の著作物の設問を間違えてしまいましたが、今回勉強できて本当によかったです。

興味深かったのは、©️と表記せずとも著作権は発生する、という点です。うちのスタッフも驚いていました。

磯野

そうですね。クレジット表記の有無にかかわらず、何かをかたちにした瞬間にそれはその人の著作物になり、著作権は発生します。逆に、まだかたちになっていないものに対して著作権は発生しないので、「モデルの候補者を思いつき名前だけを助手に伝えた」は、著作物にはならない、ということで、(3)の正解はエです。

著作権についてはまだまだちゃんと理解していない人が多くいます。外部のクリエイターや自社のスタッフにも、勘違いや間違った知識をもっている人は少なくありません。だからこそ、ちゃんと僕らが勉強して「間違ってるよ」と指摘できるようにならないといけないのです。

2025年度前期 全検定エキスパート共通問題 第1問(a)

正解答:エ

磯野氏

現場で必要性が高まるカメラや視覚の基礎知識

堂前

今、ハイエンドのゲームのグラフィックにはカメラの知識や技術が必要になってきていると感じます。絞りや被写界深度の浅い/深いなど、ちゃんと理解して、正しく用語を使わなければいけない。その勉強ができたのもよかったです。いいカメラを買って実際に触るとさらにいいのでしょうね。

磯野

カメラの知識は今後とても重要になると思います。3Dモデラーなどにとっても必要な知識です。画角と視野角の違いなどをわかっていないと3Dツールの適した場所に適した数値を入力することもできませんから。

川村弘司(以下、川村)

カメラの仕組みは、これまで全く理解できていなかったので、今回一番勉強になりましたね。

堂前

個人的には、眼や色覚の話も面白かったです。ちゃんと勉強しておいた方がいいんじゃないかと感じました。

磯野

色と明るさだと、人の目は色の方が判別能力が低く、明るさの方が判別できる。それは知っていたのですが、JPEGであそこまで色を落としているとは思わず、衝撃的でした。明度の判別については、やはりデザインにおいて明度差を意識することが重要ということですよね。明度設計が無茶苦茶なデザインをする人は学生に限らずプロにも時折いますが、やはり眼の仕組みやものが見える仕組みを理解することは大切なのです。

林

画像の圧縮などの知識は、知っておくと何かに応用できそうな気もしましたね。データを軽くすることはゲームにとっては非常に重要なので。

堂前

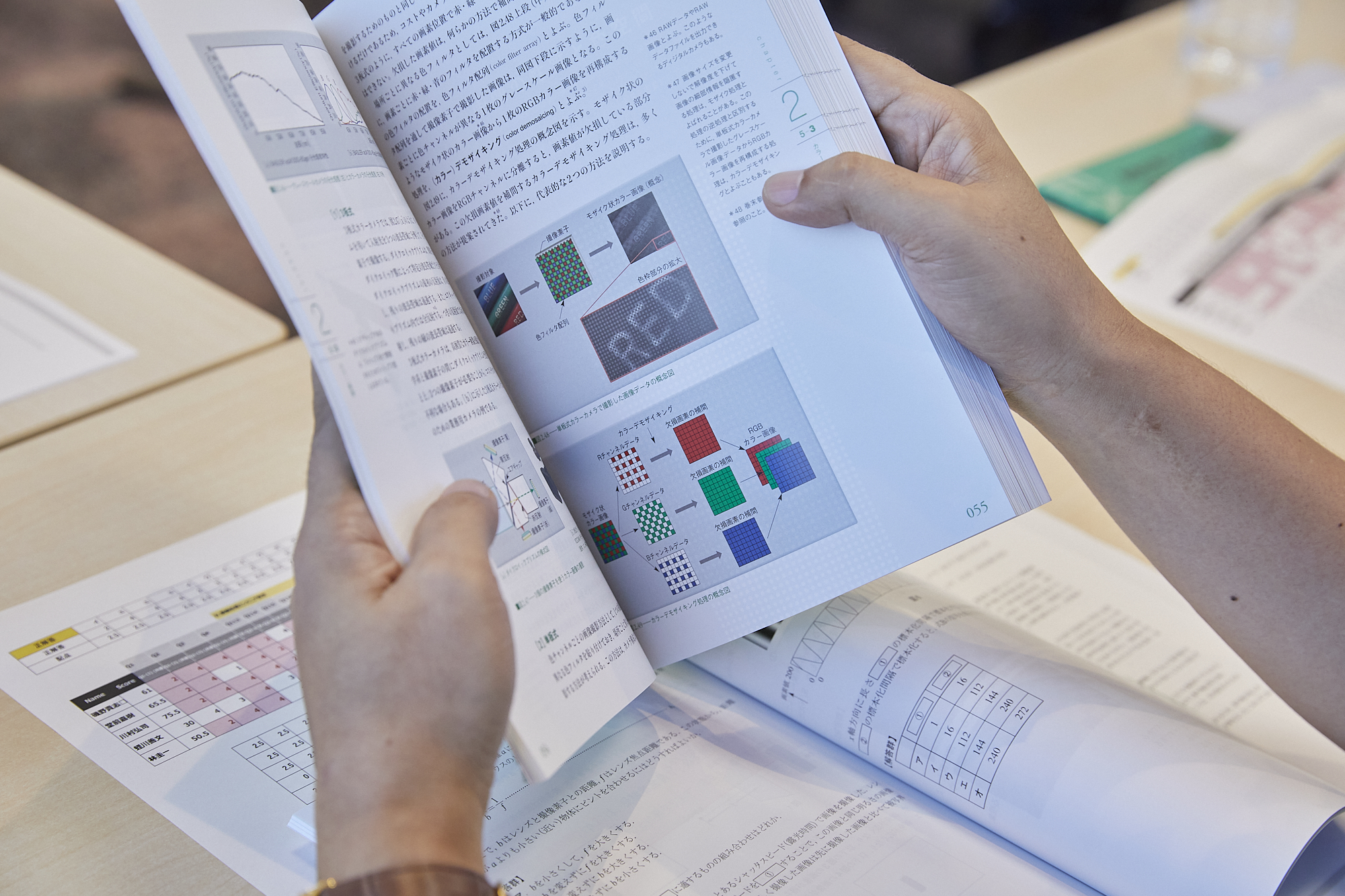

そういう点では、カラーデモザイキング[2]なども面白かったです。現在でも使われる技術ですが、今、レトロゲームやインディーゲームの流行りもあり、カラーデモザイキングによる昔のテレビ風のフィルタもあったりします。そういったことも考慮して問題を組まれているのかなと想像しました。

[2]

単板式カメラの場合、1枚の撮像素子の上にRGBの色フィルタを市松模様のように配置して画素ごとに1色だけの色情報を得る。このとき、1枚のカラー画像を再構成するために、色情報を得た画素の周囲の画素から他の2色を補間して、すべての画素にRGBの値をもたせる処理。

教科書内、カラーデモザイキングについての解説ページ

堂前氏

誰もが受ける意味があるCG-ARTSの検定

今回の「画像処理エンジニア検定 エキスパート」は、実は他の検定と比べ、社会人が受ける比率が高く、技術職・研究者寄りの検定です。どんな人が取ると仕事に活かせると思われますか。

磯野

僕はずっと、誰もがすべての検定を受けるべきだと思っています。体系的にさまざまなことを知っていた方が、応用が利きますし、どんな技術がどこで活用されるかわかるのではないでしょうか。エンジニアもデザイナーも、どんな職業であっても、デジタル系に関わる人であれば全検定を合格しておいて損はないと思います。

林

「画像処理エンジニア検定 エキスパート」は画像処理の多くの領域を網羅しているので、一つの検定に含まれる項目がかなり多いと感じました。他の検定と比べ、階層が一つ違う印象があります。広く体系的に学ぶ意義はわかりますが、ハード部門とソフト部門など、さらに分けることを検討してもよいのではないでしょうか。その上で、広範囲にわたる知識を問うマスタークラスを設けるなど、段階をつくるのも一つの手なのかもしれません。

蛭川善文(以下、蛭川)

検定を受けるために勉強することで、難しい話がわかるようになる。自分の専門領域でなくても勉強する意味はあると思います。うちのスタッフもそうですが、とくにデザイナーは難しい話がとても苦手で、知らない用語が飛び交う打ち合わせは無言になって理解することを放棄してしまう。でも、専門用語が頭に入るだけでも変わると思うのです。ただ、じゃあ「勉強しましょう」といってこの教科書を渡されても……。

一同

辛いですよね。

磯野

やはりここは、皆で一緒に受験するという対決システムがいい効果を生むんじゃないでしょうか。会社内で参加表明を募って。動画を撮って(笑)。

川村

グループで受けたら、人数に応じてそのグループ内の優勝者にCG-ARTSからプレゼントが贈呈される、というのはどうでしょうか。

川村先生

学び続けられる筋力を学生時代に養っておく

この業界を目指す学生に向けて、メッセージをいただけますか。

磯野

もし学生なら、どれでもいいからまずは自分の得意な領域で「ベーシック」を受けて、その後すべての「ベーシック」を制覇せよ。しかるのちに自分の専門領域の「エキスパート」を取得せよと、常にそう言っています。先ほど蛭川さんがおっしゃったように、人の話がわからないことは不利なのです。昔、林さんが「プログラムを勉強したい」っておっしゃっていて、理由を聞いたら「プログラマーにごまかされるのが嫌だから」と。わかってないとごまかされるけれど、こちらがわかっていれば応戦したり防御したりできる。知識は武器になるのです。

川村

おっしゃる通り、共通言語の獲得という意味では資格の勉強はとても価値があると思います。話をするときに、ベースを共有して話せるのと、そうじゃないのと、会話の深さや広さが全然違いますし、話の勢いも変わってきます。資格取得のための勉強は体系的に学ぶことができるため、価値がある。それは磯野さんと同じ気持ちです。

堂前

自分の感覚としては、実地でいろいろな開発に携わってスキルを身につけた後で、これまでなんとなく使っていたスキルや用語について、改めて、検定を通して再確認して、知識を確固たるものにする。そんな風に取り組めるといいのかなと思っています。自分にとっては、先ほどお話ししたカメラの知識がまさにその流れで、とても面白く感じられました。

林

今回、50歳を越えて何十年ぶりに勉強をしてみて感じたのは、勉強する習慣から随分遠のいてしまったなということです。勉強のための筋力のようなものがそもそもなくなってしまっている。学生の人たちは「今が終われば勉強しなくてよくなる」と思っているかもしれませんが、きっと、本来勉強は一生続けるべきものなのだと思います。途中でサボると僕のようになる。今勉強している人は、「この知識、何に使うんだろう」と思うようなことでも、筋力があるうちにインプットして詰め込んでおけば、ゆくゆくわかったり、調べ直す時にも他よりアドバンテージが高い状態からはじめたりできる。頭が使えるうちに、勉強向けの使い方ができるうちに、いろいろインプットして貯金しておくことが、後々大きな複利効果を生み出すはずです。

蛭川

運動神経も運動をしないと発達しない。それと一緒ですね。僕たち経営者はずっと勉強し続けないといけない立場で、僕はそれがラッキーだなと思っているのですが、対して、デザイナーなどは凝り固まりがちです。僕はとくにデザイナーは勉強した方がいいと思います。そうでないと、常に何か手元の作業に追われているうちに、勉強の筋力が衰えていってしまう。そのままでは、大学卒業したての若手にポジションを取られてしまうと思います。

蛭川氏

全制覇まであと一つ!

磯野さん、検定受験対決を通して10年ほどCG-ARTSの検定に付き合ってこられましたが、いかがですか。

磯野

僕は今回、結果がこわくてなかなか自己採点できなかったのですが、その間、テスト会場でもらった他の検定を全部解いてみました。共通問題は正解したものと仮定して、まず「CGクリエイター検定」は67.5%と以前受けたときよりも成績は落ちました。10年前に受けたので、だいぶ内容も変わっていて、全くわからない部分もありましたね。

次、「Webデザイナー検定」がちょうど70%、そして「CGエンジニア検定」はなんと75%。今回勉強した部分と被る学習内容も多いので、その成果が出たのでしょう。対して、「マルチメディア検定」が70%。だいぶ忘れていました。

というわけで……今日、併願について聞こうと思っていたのです。併願の場合、持ち時間の150分全てを片方にかけてもいいのでしょうか? 足りない時間をその方法で補えないだろうかと考えたのですが。

好ましいかどうかは別として(笑)、仕組みとしては可能ですね。

磯野

近い領域のものを2つまとめて勉強したら、合格率が上がりそうな気がしますよね。それこそ、「画像処理エンジニア検定」と「CGエンジニア検定」を併願すれば、検定合格までの期間をかなり短縮できるのではないかと目論んでいるのです。

川村

やる気満々ですね。

磯野

全制覇まで、あと一つですから。

堂前

私もぜひ参加したいですね。この結果は悔しい。次回は1位合格を目指しますよ!

堂前

ということは不合格者はリベンジですね(笑)

「CG-ARTS one」にリニューアル後、初開催となった検定受験対決。AIや動画教材など、近年のテクノロジーやメディアを取り入れたさまざまな勉強の工夫が見られたのが印象的でした。

幅広いクリエイターに有用な内容を学ぶきっかけとなるCG-ARTS検定。教育者や経営者らが本気で挑む対決企画を通して、今後もユーモラスにその意義や魅力をお伝えしていきます。

前編はこちら