「企画書」には何を書けばいい?

今回提出いただく「企画書」には、以下の要素を入れる必要があります。

・表紙 (作品タイトルおよびイメージビジュアル)

・プロジェクト概要(作品タイトル、主なスタッフリスト、作品の⻑さ、あらすじ)

・制作意図(英⽂ 500-1000 words 程度)

・技術上・制作上の特徴(英⽂ 500-1000 words 程度)

・メインスタッフのプロフィール(監督、プロデューサー、作曲家、制作スタジオ等)

・予算案および資⾦調達の⽅法

・イメージ画像およびその他参考資料

この記事では(特段コツは必要ないと思われる「予算案および資⾦調達の⽅法」を除く)全要素について、「実例」の提示と執筆のためのコツをお伝えします。「実例」としては、私がプロデュースに関わった以下の2作の企画書を適宜参照してみたいと思います。どちらも、弊社ニューディアーとMiyu Productions(フランス)による国際共同製作による短編アニメーション作品です。

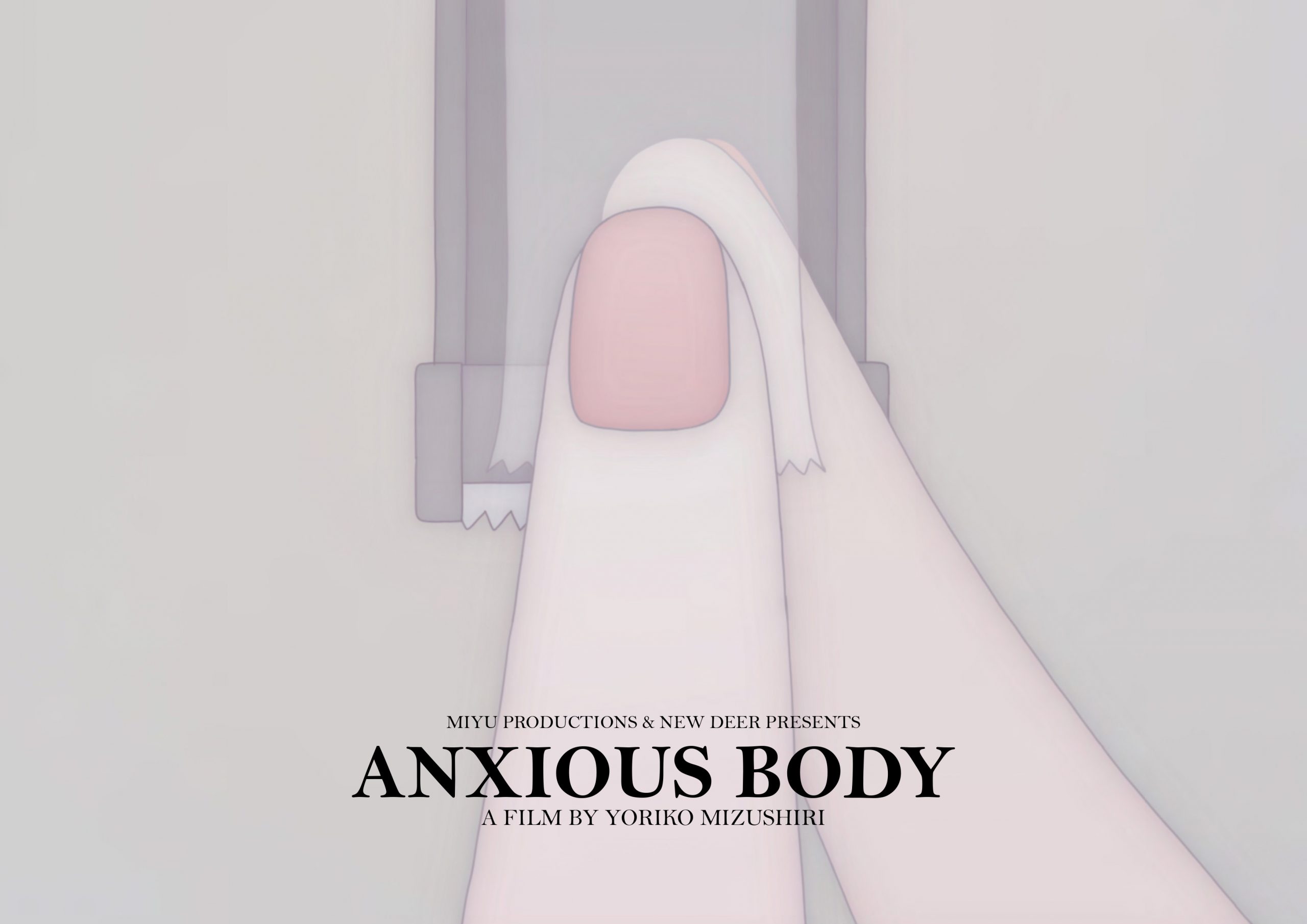

『不安な体』(水尻自子監督)

触覚的な表現を特徴とする水尻自子監督の代表作です。カンヌ映画祭監督週間でのプレミア上映にはじまり、アルス・エレクトロニカ コンピュータ・アニメーション部門Jury Distinctionほか10を超える受賞、100を超える国際映画祭での入選を果たしました。

『半島の鳥』(和田淳監督)

現代日本を代表するアニメーション作家の目下の最新の短編アニメーションです。ベルリン映画祭でのワールドプレミア(およびスペシャルメンション受賞)にはじまり、オタワ国際アニメーション映画祭グランプリなど10の賞を受賞、70を超える入選を果たしました。

1. 表紙

『不安な体』(水尻自子監督)

『半島の鳥』(和田淳監督)

ポイント:ビジュアルが売りになることの多いアニメーション作品では、表紙でしっかりと新作の完成イメージ画像を打ち出しておきましょう。そのうえで、作品タイトルと作家名も必須で入れておきましょう。

注:「〜presents」の部分は無くてよいです。今回の企画書は、プロデューサー陣が各種助成金を獲得するために整えたものゆえ、プロデューサーたちの会社の名前が入っています。もちろん、すでにプロデューサー(メインの出資者)が決まっている場合、入れてください。審査の公募要項に書かれているとおり、加点要素となります。

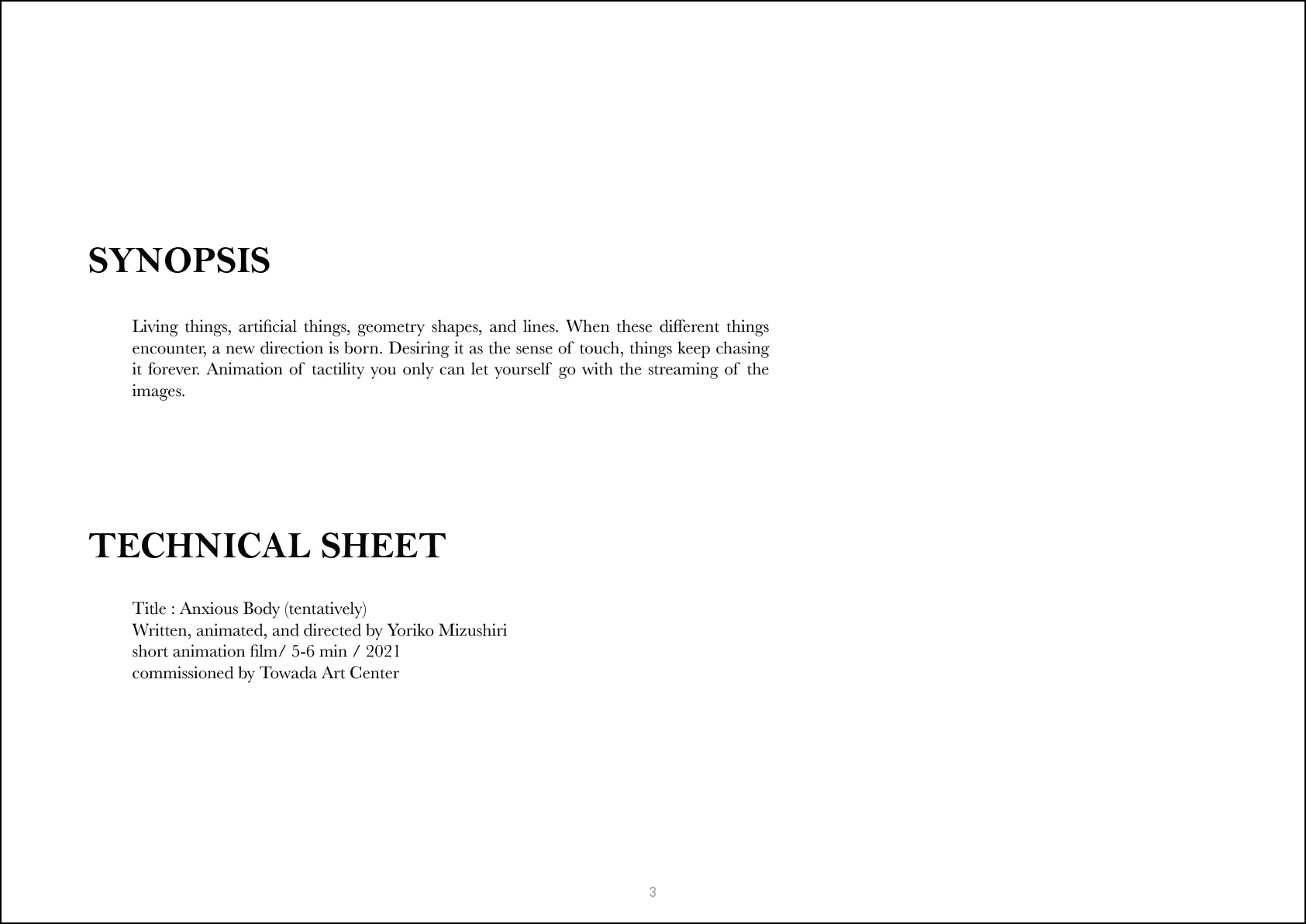

2. プロジェクト概要

ポイント:このページでは、プロジェクトのポイントが「一目でわかる」ためのものです。

あらすじ=シノプシスについては、必ずしも「物語」にフォーカスする必要はありません。『不安な体』は物語性のない作品、『半島の鳥』は物語性のある作品として、あらすじの書き方の参考にしてみてください。

・『不安な体』の例

あらすじ

生き物、人工物、図形、線。異質なものたちが同じ枠の中で出会ったときその間には新たな方向が生まれる。

それを感触として感じたくて、物体はそれをどこまでも追いかける。イメージに身を委ねるしかない感触的なアニメーション。

タイトル:不安な体

監督・脚本・作画:水尻自子

短編アニメーション/5〜6分/2021年完成予定

十和田市現代美術館による委託作品

・『半島の鳥』の例

あらすじ

少年たちが大人になる伝統的な儀式のダンスを、先生による指導のもと練習している。少女はその光景を眺めているが、加わることは許されない。ひとりの少年が奇妙な鳥を追っていったとき、少女は自分でも理由がわからぬままに追いかけていく。そしてある日、少年にも鳥が見えなくなる。

タイトル:半島の鳥

監督・脚本・作画:和田 淳

短編アニメーション/16分/2022年

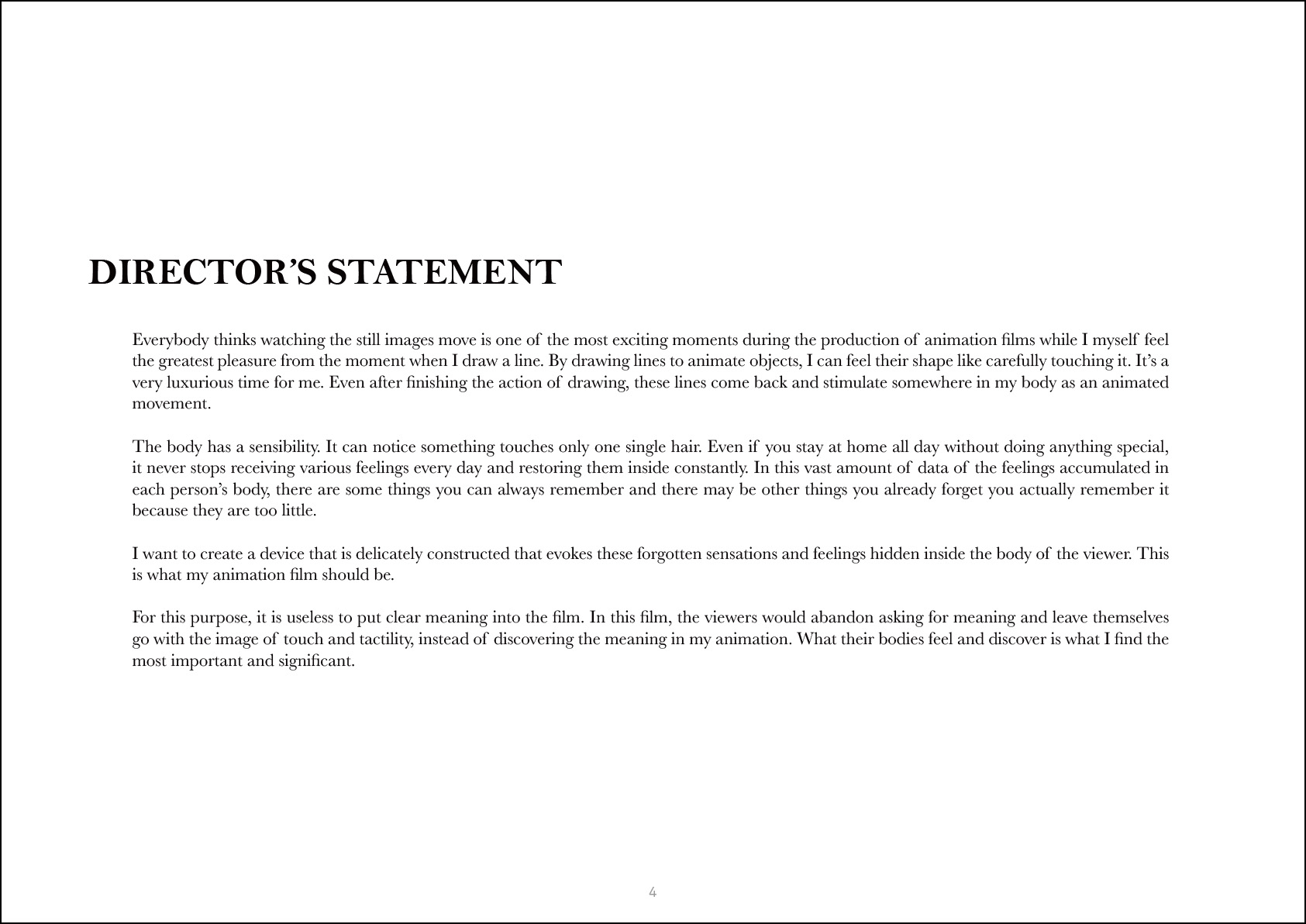

3. 制作意図

ポイント:あらすじと混同されがちですが、ここで書くべきは「あなたがなぜこの作品を着想したのか」「なぜこの作品が今作られる必要があるのか」ということです。

・『不安な体』の例

アニメーション制作の中で描いた絵が動くのを見た時というのは最も心踊る瞬間のひとつだが、私の場合、それ以上にアニメーションの作画、線を引くという行為自体に大きな喜びを感じる。動かしたいと思う対象物をじっくりと触りながら確かめるように、ひとつひとつの線を引くことでその形をより感じることができる気がする。私にとってとても贅沢な時間である。そうして出来上がったものは、今度はアニメーションとして私の身体の中のどこかを刺激する。

身体は髪の毛一本に触れたことにも気づく繊細さを持っている。毎日毎日、特別なことをしなくても一日中家の中に居ても色んな感触を受け取っている。そして絶えず受け取る感触を、身体は勝手に保存していく。それぞれ一人一人の身体の中に蓄積している膨大な感触のデータの中にはいつでも思い出せるようなものもあれば、きっと記憶していることさえ忘れているような小さなものもある。

私は見ている人の身体の中にある感覚や感触を呼び起こすための巧妙な装置を作りたい。それこそが、私のアニメーション作品がなるべきものなのだ。

そのためにはアニメーション全体に明確な意味を込めることは役にたたない。見る人が私のアニメーションに意味を見出すのではなく、むしろ意味を求めることを放棄し、感触のイメージに身を委ねる状態になり、その身体が感じる何か、思い起こす何かにこそ意義があると思っている。

・『半島の鳥』の例

私は「儀式」が好きだ。厳密にいうと、「儀式」をしている人たちを見るのが好きだ。それは何かを目的として、いろんな人(時には動物)が決められた作法や慣習に従い一斉に同じ動きを特に疑うことなくすることの奇妙さ、滑稽さ、愛らしさに惹かれているからで、その目的が何かは重要ではなかった。自分の作品でも度々描いてきた、その「儀式」的動作は、あくまで「儀式」をすること自体、その行為こそが大事であり、「儀式」を「儀式」として描くことに関心があるのだ。

そんななか、ある村で伝統的に行われている祭で舞う演目の練習風景を映したドキュメンタリーを見た。その演目は子供たちが笛や太鼓や掛け声に合わせて舞う、というもので、演目内容やどんな踊りだったかは忘れたが、輪になって決められた所作を練習する子供たちの周りを、まるで大会の審査員か何かのように目を光らせた1人の大人が子供たちの一挙手一投足をジッと見ながらグルグルと歩き回っているのだけ鮮明に覚えている。そして子供たちの目が死んでい(るように見え)たことも。その時に、「儀式」という行為を動きとしてだけではなく、ひとつのテーマとして描けるのではないかと思い、イメージがドバババッと浮かんできた。つまりは「儀式」とは一体何のためにあるのか、という以前まで考えてこなかった目的、意義の問題である。

特に今作品では子供から大人になるための通過儀礼としての「儀式」を取り上げるため、そこには成長、自己、生、死、再生など人間の根源的で普遍的なテーマが「儀式」とともに現れ出てくることとなる。それは、ある時代のある村での「儀式」にまつわる出来事を描きながらも、子供から大人への過渡期という危うくアンバランスな時期と、それを経た私たちは本当に正しく成長してきたのかという正解のない葛藤を表すことで、誰にでも当てはまる内容となるのではないかと思っている。私達は果たして、良い大人になった(なれる)のだろうか?

今、私には4歳になる子供がいる。大人になることは、子供、大人、生、死、自己、他者など相反するものが入り混じる矛盾に満ちた時期で、そのことに今更ながら興味がある。自分の子供を見ていると、このままちゃんとした大人になれるのだろうかと心配になる。何より自分の育て方が正しいのか、変な方向に育てているのではないかという不安がいつもある。他人を成長させるのは難しいなと思いながらも、じゃあ自分は正しく成長してきたのかと振り返ると、それもわからない。

私は今なら、儀礼について適切に考えうると確信している。なにか別のものへと変化していく、そんな儀式のあり方について。

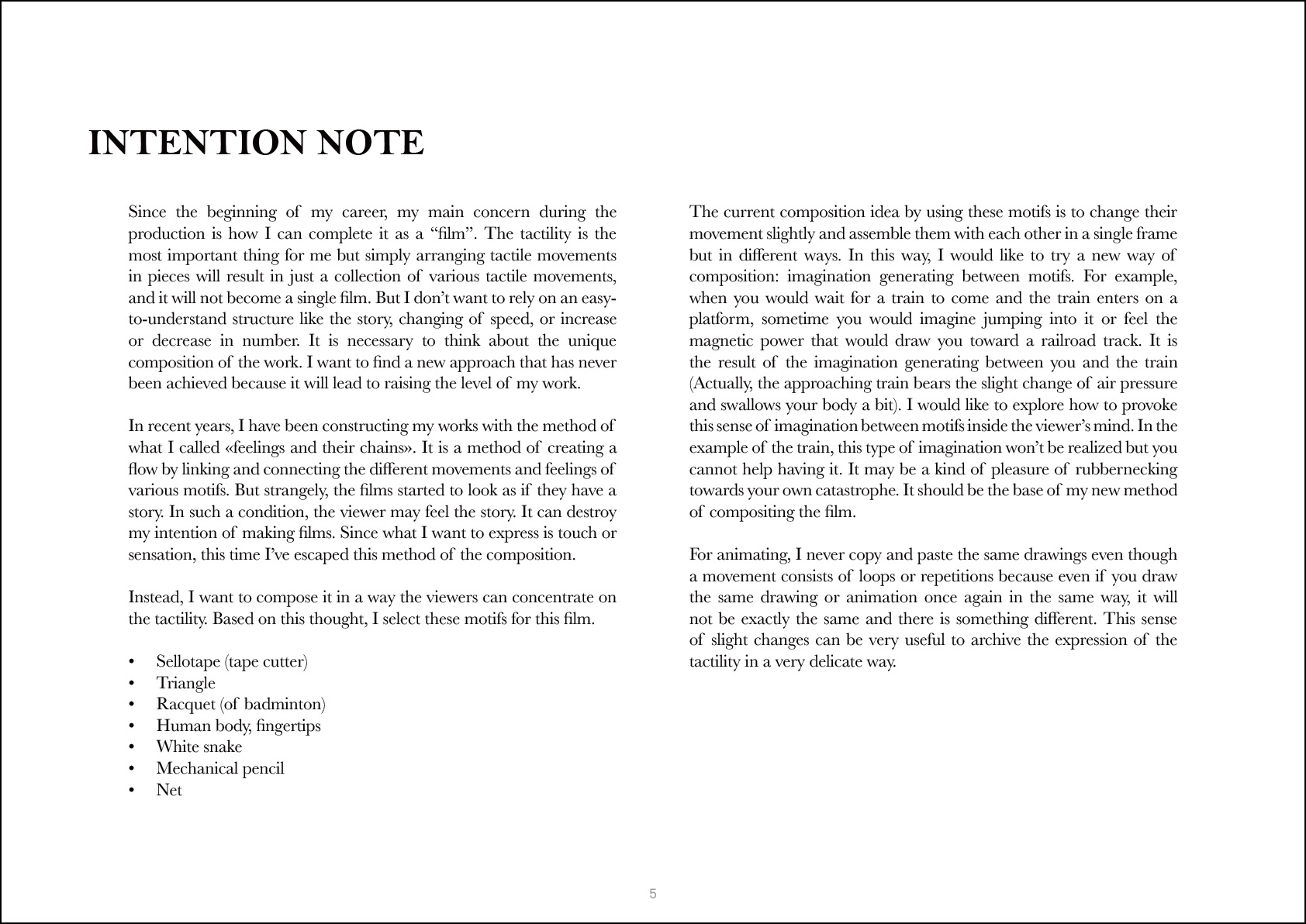

4. 技術上・制作上の特徴(英⽂ 500-1000 words 程度)

ポイント:「制作意図」と混同されがちですが、違います。「制作意図」が作家の思いを言語化する抽象度の高いものであるとすれば、ここで書くべきは「具体的なこと」です。とりわけアニメーションは技法が様々で、その技法の選択がプロジェクトのユニークさにつながります。なぜその手法を選ぶのか、その手法がこの映画の主題のためにどういう意味を持っているのか。そういう意味では、「制作意図」を達成するための具体的な方法論を書く、という考え方がよいのかもしれません。下記の実例(とりわけ『半島の鳥』)のように、作品の特徴となる要素を項目として抜き出して記述を厚くするのも良い手です。(どこにオリジナリティがあるのかがわかりやすくなります。)

・『不安な体』の例

アニメーションを始めたときから「どうすれば一本の映像作品として成立するのか」ということを念頭に置いて制作している。感触的なアニメーションだといっても、断片的に動きを並べるだけではただの色んな動き集になってしまい、作品としては成立しない。物語だったり、スピード、数の増減だったりで分かりやすい抑揚をつけるのではなく、その作品独自の構成を考えることが必要であり、新たな切り口を見つけ出すことこそが作品のレベルを上げることに繋がると考える。

近年の過去作品は「感触と連鎖」という方法で構成していた。様々なモチーフの動きや感触を連鎖させて繋げていくことで流れを作るという方法である。これに慣れてくると、不思議と全体にストーリーがあるかのように見えてくるようになった。これでは見ている側は、そのストーリーを探そうとしてしまうかもしれない。それでは私の意図は満たされない。表現したいのはあくまで感触あるいは感覚なので、今回は「感触と連鎖」という構成方法を脱し、より感触的なアニメーションに集中できる表現で構成したい。それを踏まえ、これらのモチーフを選んだ。

- セロテープ

- なんの変哲もない三角形

- ラケット(バドミントンの)

- 人の身体・指先

- 白蛇

- シャープペンシル

- 網

現状の構成アイデアでは、これらのモチーフを使い、動きを少しづつ変化させたり、モチーフの合わせ方などを組み立てながら構成している。このやり方で、モチーフのあいだに想像力を発生させるという新たなやり方を試したい。電車のホームに立っているとき、電車が近づいてくると線路に吸い込まれそうな、あるいは飛び込むのを想像してしまう感覚に襲われる。これは、電車と自分とのあいだに生まれる想像である。(実際に空気圧かなにかの関係で吸い込まれてるらしい?)この種の想像力を見る人に生み出したい。実際起こったら嫌だし絶対しないのに、想像してしまう感覚。「怖いもの見たさ」というある種の快楽をヒントにしてアニメーションを組み合わせていけないかと考えている。例えば、物体Aと物体Bが出会ったとき「Aがふいに想像してしまう動き」を想像して描き、それを重ねていくことでアニメーションの流れを作る、など。

作画については、ループする動きや同じような動きを繰り返したりする場合でもコピペをしない。一度描いたアニメをもう一度同じように描こうとしてもまったく同じにはならず、なにか違いがあるのでその違いも感触的な表現として活かしたい。

アニメーションを作るとき音のイメージはあまり湧かないので、こちらから具体的な要望はあまり出さず、音楽家の汲み取り方に任せたい。アニメーションの動きを引き立て、動きの印象を音に変換するようなサウンドデザインを希望する。作曲家は本田ゆかさん。

・『半島の鳥』の例

作品の舞台

これまでの作品は、これはどこであるという空間性、場所性をできるだけ排除してきた。それは作品内で起きる出来事がどこでもないどこかで行われていることを強調するためであり、そのために背景はあまり描いてこなかった。どこでもないどこかという自由さがあるからこそ、観る者は感覚的に没入できると考えていた。今作品では敢えて日本のとある村を舞台に設定しており、これまでにない場所性がはっきりと表れることとなる。それは、ある「儀式」がある場所で行われているという説得力をもたすこと、そこでどんなに非現実、超現実なことが起こっていたとしても、行われているのはどこまでも現実世界なんだといえることが今作品では重要ではないかと考えているからである。

編集

作品制作の工程のなかで編集は私の作品を作品として成立させるための重要な作業である。アニメーションはコマの積み重ねで構成されるが、そのコマ単位の調整で動きの気持ち良さやキャラクターの心情の変化など伝わり方が違ってくる。特に私の作品の場合、動かない部分、何も起こらず静止した時間をどのくらい取るのかに神経を配っている。それにより作品に余韻が生まれ、観る側に考える余白を提供できるからである。今作品でも男の子、女の子、大人、鳥、犬など多くのキャラクターが出てくるが、それらの動きや動きのない部分をコマ単位で編集することで、心情や状況の変化を表すとともに、そこに余韻や余白を生み出せるよう慎重に作業する。

音

気持ちのいい動きには気持ちのいい音がついてくる。私は気持ちのいい動きを考えるところから作品制作をスタートするが、それはたいてい同時に気持ちのいい音も想像できている。そういう効果音や環境音を紡いでいって映像のリズムをつくる。音楽はなくても私の作品は成立するが音がなければ成立しない。そのくらい私の作品にとって音の役割は大きい。今作品でもこれまで多くの私の作品に携わってくれているサウンドデザイナー(滝野ますみさん)と一緒に音をつくりあげていこうと考えている。

音楽

私の作品に音楽はあまり出てこない。それは私が大切にしている動きや効果音でつくりだす映像のリズムが音楽によって壊されると考えているからである。そのくらい音楽が映像へ及ぼす影響は大きいので、音楽の使用は慎重になる。それでも作品で音楽を使用するときは、それは作品内で実際鳴っている音楽がある場合である。今作品では笛や太鼓など日本に古くからある楽器での演奏で踊る子どもたちという設定があるため、邦楽器演奏家を探す必要がある。

加えて、少年と鳥がカタルーニャの鳥の歌をハミングするシーンがあり、他にもスペイン語の要素がある。たとえば鳥がおばあちゃんに変わり、スペイン語を話し始めるところである。前にスペインへ旅行をしたとき、美術館でスペイン語のガイドツアーに参加したことがある。ちなみにスペイン語はまったくわからない。自分にとって謎めいた言語とともに絵画を見るという体験が、より説得力と神秘性をもたらしてくれた。違う文化を組み合わせることの力を今回使いたいので、スペイン語で歌われる曲のハミング(ハミングなので歌詞はわからない)が必要だ。

5. 予算案および資⾦調達の⽅法

ポイント:デリケートな部分のため、ここでは実例は出すことができません。予算案を作る際に必要なのは、作品に関わる人たちとその人たちの稼働を思い浮かべ、それに対する費用をリスト化することです。プロデューサー自身の稼働費については、プロデューサーが考えればよいことなので、必ずしも入れなくても大丈夫です。この項目が不完全でも減点等はされませんので(なぜなら正式な予算組みや執行はプロデューサーの仕事になるからです)、想像できる範囲で書いてみてください。

その他考えておきたいこと

(1)監督の稼働費(稼働期間)をどう設定するか?

作家の負担が大きくなりがちな短編アニメーションだと、監督の稼働費(稼働期間)をどう設定するかがとても重要です。(2年制作期間がかかるから、◯◯円は最低限確保したいなど)

(2)プロデューサーは、「自分に何をしてほしいのか」を知ろうとします。予算でいえば、「自分で集められる部分」と「プロデューサーに手伝ってほしい部分」を切り分けて提示することで、プロデューサーは自分が何をすればいいかを理解しやすくなります。

(3)資金調達先

短編アニメーションのファンディングは特殊です。長編やシリーズであれば、出資の回収を考えることが必須になるわけですが、短編は残念ながらマーケットで収益を上げるのがとても難しいフォーマットです。それゆえに、様々な国の助成金・補助金等を組み合わせていくのが通例になります。

<主なファンディング先>

日本:VIPO(J-LOX+)、日本芸術文化振興会(日本映画制作支援事業)、文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業など

フランス:CNC(国立映画センター)、各地域の補助金・レジデンス

6. イメージ画像およびその他参考資料

ポイント:完成前の作品ゆえ、必ずしもここはしっかりと揃っている必要はありません。プロジェクトの具体性を証明する「加点要素」のようなものとして考えたほうがいいのかもしれません。

たとえば、表紙用の作品のビジュアルを用意するのはほぼ必須だといえますが、それ以外にも「完成した状態がわかる数枚のイメージ」があると、より具体的にイメージが共有できるので、企画書として強くなります。その他資料としては、

- 脚本

- 絵コンテ

- ビデオコンテ

- テストアニメーション

などがあると(全部でなくてもよい)、企画書を読んだ側は具体的なイメージがつきやすいです。

セットをしっかり組み立てる必要がある人形アニメーションなど、必ずしも完成イメージを事前に共有しづらい手法もあります。その場合は、過去作の写真などを添えたり、イメージスケッチなどを「ビジュアルリサーチ」といった名前で付与することで、補完できます。

改めて、「企画書」はなぜ必要か?

今回の指南したフォーマットは、

- 表紙(ビジュアル)で目を引き、

- 制作意図で引き込み、

- 技術上の特徴で興味を持たせ、

- 絵コンテやテストアニメーションなどで現実性を帯びさせる。

という物語(構成)で作られています。作家によっては、言葉で説明することが苦手だったり、そもそも野暮に思えてしまったりするかもしれませんが、読む側はビジュアル要素の読みに慣れているとは限らないので、文字要素も重要です。できるかぎりの誠実さで、言語化に取り組んでみましょう。企画書作成を通じて人に説明しようと試みることで、作り手側の作品理解も深まっていくものです。

「企画書」は、「あなたの頭の中にあるイメージを、将来的な仲間・支援者となってくれる人に伝えるためのフォーマット」です。企画書が作り出す物語を通じて、みなさまが仲間(プロデューサー)を見つけることができるようになることを祈っております。

応募のために、なぜ「日英両方で書いた企画書」が必要なのか?

海外展開を視野に入れた作家を育成するプロジェクトだから、というのが一番大きいですが、今回の応募のために企画書を作ることで、(本プロジェクトでの採択・不採択にかかわらず)自分でプロデューサーたちに売り込みができるようになる、という理由があります。もちろん、「英語に不安がある…」という人が多いのはわかってます。その場合、機械翻訳を臆せずに使いましょう(私も使ってます)。

なお、英語が多少間違っていてもあまり問題ありません。映画祭は、英語がネイティブではない人たちが多く、みんな多少間違っているものなのです。また、アニメーションの場合、ビジュアル要素で語れることがとても多いですから、その意味でも、多少の間違いはどうってことないのです。

審査に関していえば、英語が拙いから、という理由で審査にマイナスポイントが付くことはありません。日英両方で書いてもらうことで、海外の審査員にきちんと情報が伝わるお手伝いもします。「英語で企画書を作ることにチャレンジしてほしい」という思いが、一番大きいのです。

今回のプログラムの良いところ

今回のプロジェクト、もし育成対象者として採択されれば…

- 2025年1〜9月、月1のトレーニングセッションを通じて企画の精度を上げられる

- 国内外の映画祭等派遣により企画のプレゼンができる

3月 新潟国際アニメーション映画祭

6月 ザグレブ、アヌシー、パリ

9月 オタワ、モントリオール - 新作の企画開発に関わる費⽤の⼀部⽀援(30〜150万円程度の規模)

といったゴージャスな支援が受けられます。

残念ながら不採択だったとしても…

- 全応募者にフィードバックを共有 → 第2期・第3期で再応募可

- オンライン面談を通じた国内外有識者との顔合わせができる

といった利点があります。

この貴重な機会を逃すことなく、ぜひとも応募してみてください。

![]()

文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業)

独立行政法人日本芸術文化振興会

「クリエイター等育成プログラム(短編アニメーション分野)」